История водных прогулок по Петербургу: от Петра до Владимира

Пётр впервые увидел море в 21 год. Мальчик родился и вырос в Москве. Лето проводил в Подмосковье. Как все ребятишки, он любил пускать кораблики по ручьям, сплавляться по Яузе на плотах и лодках. И вот – море. Оно было грозным, оно было ласковым, оно было бескрайним. Солнце не заходило за горизонт, светило целый день и целую ночь. А в порту стояли корабли. Настоящие. С огромными парусами, с яркими флагами и флажками. К приезду Петра в порту Архангельска построили адмиральскую яхту "Святой Петр". На ней впервые он вышел в открытое море. Над головой реял флаг царя Московского – русский триколор. Возвращение в порт было встречено красочным фейерверком. Это был первый фейерверк в России. С тех пор важные политические события стали сопровождаться салютами. А корабли, кораблики, ботики стали главным транспортным средством. Дорог для них строить не надо, реки и сами являются дорогами.

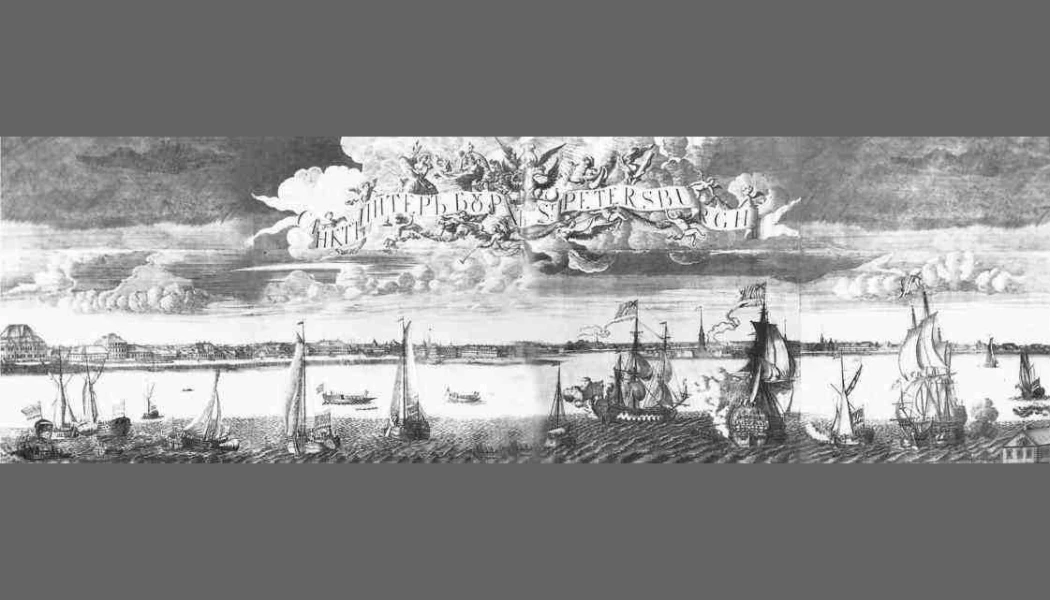

Поэтому и новый город, Санкт-Петербург, Пётр начал строить на воде. На реке. На островах. Каналы, гаванцы, протоки велел обустраивать так, чтобы можно было подплыть к каждому дому.

Штраф — за прогул, пунш — за участие

Петр мечтал, что новый город будет похож на Венецию. Он ясно представлял, что жители будут передвигаться не по улицам, а по рекам и каналам. И будут они веселы и счастливы, аки венецианцы. Город помаленьку строился. Людей надо было перенастраивать.

Петровские Невские флотилии

Для увеселения народа, «наипаче же для лучшего обучения искусства по водам и смелости в плавании народу» в Петербурге, в Партикулярной верфи, в 1718 году по указу Петра изготовили парусные и гребные суда. И раздали бесплатно. Раздали чиновникам Сената, Синода, Невскому монастырю и даже архиереям. Царь-реформатор принуждал развлекаться. А то не умели на европейский манер досуг проводить. Сидели в избах, лучины жгли, да «Домострой» читали. А надо было по рекам и каналам вояжи совершать. Хорошо еще, что в то время байдарки и каноэ не были популярна. Сап-серфингом европейцы не увлекались. А то неизвестно как бы всё пошло…

Ну так вот, раздал царь суденышки, повелел содержать их «не как навозные телеги, а как на сухом ходу кареты». А ежели что поломается, то самому отремонтировать, восстановить. И главное – выходить на воду в любые погоды. Так появился первый яхт-клуб. Правда Петр об этом не догадывался, он назвал этот клуб по интересам – Невский флот. Командовал флотом Невский адмирал. При Петре это звание было у тайного советника флота Ивана Степановича Потемкина.

Для катания и прочих речных экзерциций определены были дни. Как правило, выходные и праздничные.

Ну так вот, раздал царь суденышки, повелел содержать их «не как навозные телеги, а как на сухом ходу кареты». А ежели что поломается, то самому отремонтировать, восстановить. И главное – выходить на воду в любые погоды. Так появился первый яхт-клуб. Правда Петр об этом не догадывался, он назвал этот клуб по интересам – Невский флот. Командовал флотом Невский адмирал. При Петре это звание было у тайного советника флота Ивана Степановича Потемкина.

Для катания и прочих речных экзерциций определены были дни. Как правило, выходные и праздничные.

Майские праздники при Петре тоже были праздниками. Только отмечали не день солидарности с Чикагскими трудящимися, а день взятия крепости Ниеншанц. Даже медаль выпустили «Небываемое бывает. 1703»

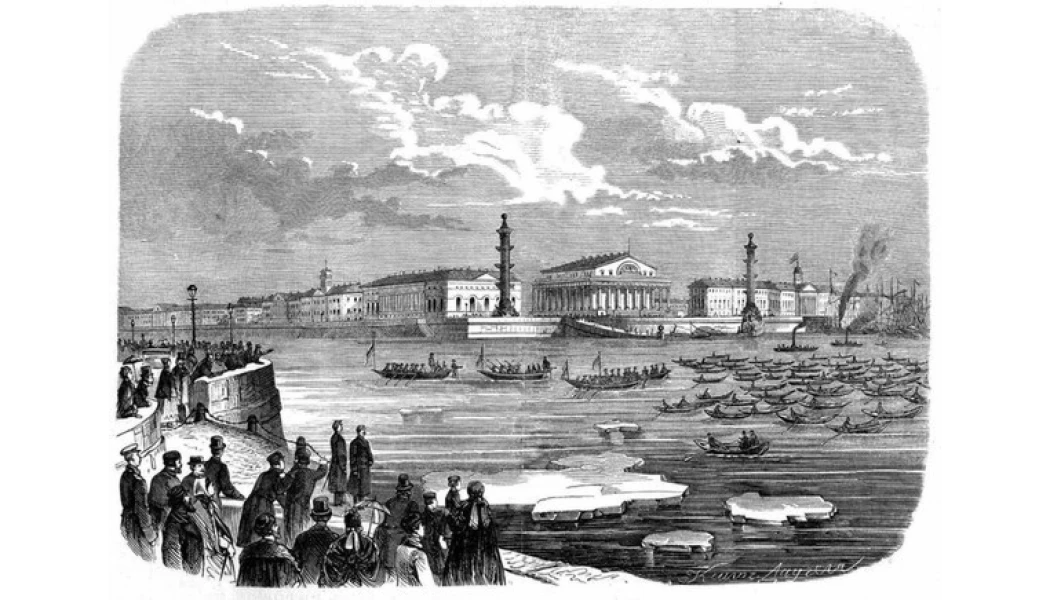

О заплыве оповещали заблаговременно. "Связь глючит, батарейка села, на беззвучном режиме был" – эта отговорка не для петровских времен. На видных местах в городе вывешивались флаги. На флагштоке Петропавловской крепости поднимался морской штандарт. Всё, не отвертеться, обязаны плыть и радоваться. За прогул "невского катания" – штраф. Выход флотилии собирал на берегу множество зевак. Да, посмотреть было на что! Гребцы в белых рубахах. Суда украшены. С каждого борта звучат трубы, валторны, барабаны. Во главе флотилии - царь. Когда на верейке, а когда на барке, если Екатерина желала принять участие в экзерцициях. Часа 2-4 обучались морскому делу, а потом гуляние. Обычно плыли в Котлин или Екатерингоф. Там уже стояли накрытые столы – fourchette. Все высаживались, бродили по парку, беседовали, Екатерина подносила по чарке вина. Вечером возвращались по домам.

Все хорошо, если нет морской болезни. Или если погода хорошая. Но, где Петербург, а где погода стабильно ясная? Случалось всякое. И штормы, и крушения, и прочие трагические случаи. Говорят, что именно в одной из таких поездок Петр простудился, мочекаменную подхватил и уже не выкарабкался.

А Петербуржцы через какое-то время вошли во вкус, полюбили водные катания. Стали украшать свои суда, придумывать форму для экипажа.

Зимние забавы на реке

Зимой река тоже не пустовала. Петр обожал управлять парусами. И зимой, когда лед окрепнет, катался царь на специально приспособленной лодке, под парусом. "Мы плаваем по льду, чтоб зимой не забыть водную экзерцицию" – говорил он угощая пуншем всех, кто рядом. На Партикулярной верфи даже построили ледовые яхты – буеры.

Но не только на лодочках катались вельможи, приучал Петр их и к конькам. Привез он эту забаву из Голландии и даже усовершенствовал – прикручивал лезвия коньков прямо к обуви. Это его изобретение зафиксировано в конькобежной нидерландской энциклопедии 1848 года.

От яликов до яхт

Не стало Петра, не стало и прогулок по рекам и каналам. Екатерина I, Анна Иоанновна пытались возродить Невскую флотилию, но безуспешно. Елизавета решила собрать Невский флот. Но на прогулку пришли только две баржи. Екатерина Ⅱ затею с организованными плаваниями задвинула и стала одна кататься. Конечно, не совсем одна. Как писал кто-то из очевидцев: «Июня 29 Екатерина Ⅱ ездила по Неве... Все флагманы флота сопровождали ее Величество на своих катерах. Шлюпка Императрицы о 12-ти веслах, богато позолоченная снаружи, шла третья».

Невские серенады

Когда перестали принуждать, когда можно было и не кататься, петербуржцы потянулись к воде. К концу 19 века это стало любимым развлечением. Причем всех сословий. О состоятельности гражданина можно было судить по количеству лошадей под капотом. Ой, пар весел на шлюпке. Человек среднего достатка мог позволить себе шестивесельное суденышко. А вот вельможам могло принадлежать 8, 10, 12 пар весел. А еще нарядные гребцы, зеркальные навесы, а то и вовсе каюты.

Очевидец писал: «Присутственные места имеют для провоза через Неву, когда мостов нет, большие прекрасные шлюпки с искусными гребцами. Можно их нанимать для прогулок по воде. Сии люди весьма ровно гребут и поют притом для увеселения нанявших их, короткие российские песни во весь голос, к чему квартирмейстер на рожке играет. В прекрасные летние ночи видны многие такие шлюпки на Неве». Обитатели стоявших на берегу домов были не против этих «невских серенад».

Очевидец писал: «Присутственные места имеют для провоза через Неву, когда мостов нет, большие прекрасные шлюпки с искусными гребцами. Можно их нанимать для прогулок по воде. Сии люди весьма ровно гребут и поют притом для увеселения нанявших их, короткие российские песни во весь голос, к чему квартирмейстер на рожке играет. В прекрасные летние ночи видны многие такие шлюпки на Неве». Обитатели стоявших на берегу домов были не против этих «невских серенад».

Ни песен, ни танцев

При Павле петь серенады перестали. Вроде как сам император запретил праздно по реке кататься. Еще он запретил вальсы танцевать, букли с бакенбардами носить. И много чего бесполезного, а заодно и полезного попало под табу. Возобновилось всё в 20-х годах ⅩⅨ столетия. Как пишет российский историк И.И.Пушкарев: «Прогулки по воде на яликах доставляют приятное удовольствие. Пользоваться этими прогулками можно всегда, недорогою ценою. У набережных Невы и каналов находится во всякое время множество красивых яликов. Приверженность распространяется равно даже на низкие классы Петербурга».

Ялики — короткие и широкие шлюпки с одной или двумя парами весел. Когда-то, еще при Петре, плотников из Вологодской, Архангельской и Ярославской губерний поселили на Охте, построив для них «500 изб с сеньми». Охтинцы на Партикулярной верфи строили мелкие речные суда. Работали резчиками, позолотчиками, шлюпочниками. Свои ялики они делали из елового дерева, раскрашивали разными полосами снаружи и цветочным рисунком внутри. Носовую часть украшали изображением фантастических рыб.

Яхты, регаты, клубы

Николай Ⅰ в 1844 году побывал в Великобритании, посетил Королевский яхт-клуб, посмотрел там на Королевскую гоночную эскадру. Вспомнил что когда-то Петр Ⅰ, на два года раньше англичан, создал яхт-клуб (помните Невский флот?) и решил возродить это клубное дело. Так в Петербурге появился Императорский яхт-клуб. Членами его могли быть только потомственные дворяне, количество членов – 125. Граф И.А.Шувалов, князь Б.Д.Голицын, граф Ф.К.Апраксин были действительными членами яхт-клуба. Почетными – Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, Ф.П.Литке. Через год после создания клуба прошла первая русская регата возле маяка Толбухин. И всё. Дальше члены этого элитного клуба собирались на Большой Морской 31 чтобы в карты поиграть, шары на бильярде покатать. Там обсуждалась политика, рождались сплетни, назначались министры. Но никакого моря, никаких парусов. После революции Императорский яхт-клуб прекратил деятельность.

Параллельно существовал Речной яхт-клуб. Не по указке свыше, а исключительно по собственной инициативе восемь друзей в 1859 году решили создать клуб любителей водного спорта. Первой локацией стала дача Григоровича И.К. на Черной речке. Союз свой назвали «A jack-of-all-trades» («Моряк на все руки»). Взнос невысокий, условия членства — демократичные. Количество членов росло. На Черной речке стало тесновато и клуб переехал на Крестовский остров, напротив Елагинской стрелки. Своей целью клуб ставил распространение научных и практических сведений о гребных, парусных и паровых судах и улучшение их постройки. В 1874 году при яхт-клубе были созданы первые в Петербурге Морские классы. Учили на штурманов и шкиперов. Учили ремонтировать и строить яхты, шлюпки. Шлюпочная мастерская даже принимала участие в Венской Всемирной выставке.

Параллельно существовал Речной яхт-клуб. Не по указке свыше, а исключительно по собственной инициативе восемь друзей в 1859 году решили создать клуб любителей водного спорта. Первой локацией стала дача Григоровича И.К. на Черной речке. Союз свой назвали «A jack-of-all-trades» («Моряк на все руки»). Взнос невысокий, условия членства — демократичные. Количество членов росло. На Черной речке стало тесновато и клуб переехал на Крестовский остров, напротив Елагинской стрелки. Своей целью клуб ставил распространение научных и практических сведений о гребных, парусных и паровых судах и улучшение их постройки. В 1874 году при яхт-клубе были созданы первые в Петербурге Морские классы. Учили на штурманов и шкиперов. Учили ремонтировать и строить яхты, шлюпки. Шлюпочная мастерская даже принимала участие в Венской Всемирной выставке.

В 1894 году несколько членов Речного яхт-клуба решили, что веслами они грести больше не хотят. На воду выходить будут исключительно под парусом. Так появился Невский яхт-клуб. Разместился он в Галерной гавани. Членами клуба были многие деятели армии, флота, члены Императорской семьи и даже две женщины. Княгиня Голицына и графиня Стенбок-Фермор.

Императорская семья поддерживала деятельность и Речного и Невского яхт-клубов. Речной в 1910 стал Императорским, а вот Невский не успел.

С революцией деятельность клубов не прекратилась. Правда часть яхт ушла за границу. Точнее, хозяева на яхтах ушли за границу. Оставшееся имущество национализировали. Судьба клубов сложилась по-разному, но это отдельная история.

Императорская семья поддерживала деятельность и Речного и Невского яхт-клубов. Речной в 1910 стал Императорским, а вот Невский не успел.

С революцией деятельность клубов не прекратилась. Правда часть яхт ушла за границу. Точнее, хозяева на яхтах ушли за границу. Оставшееся имущество национализировали. Судьба клубов сложилась по-разному, но это отдельная история.

Николаю Ⅱ на тринадцатый день рождения родители подарили байдарку. Он очень увлекся водными прогулками. Но плавать любил один. Без горячо любимого народа. И даже без Алекс. В последний раз Николай плавал в мае 1917. «Катался в байдарке и шлюпке» — короткая запись в его дневнике. Он уже не царь, царство – уже не царство. И какие тут байдарки, когда "Аврора" со своим выстрелом впереди маячит?

Лёд тронулся, господа

Река — это жизнь. Это связь с другими городами и государствами. Это торговля, это рыба. Это, в конце концов, поход в гости или на свидание. Поэтому вскрытие и замерзание Невы было событием. Событием, которое сопровождалось разными церемониями. Проводились богослужения, народные гулянья. Запускались фейерверки.

Особенно торжественно праздновали вскрытие реки. Три выстрела из пушки Петропавловской крепости возвещали о начале действа. По чистой воде от Петропавловской крепости к Зимнему дворцу следовал караван лодок. Поначалу сам царь пересекал Неву на ботике. Затем это стал делать комендант Петропавловской крепости. На середине реки он зачерпывал кубок невской воды и преподносил его императору. Тот выпивал воду и возвращал коменданту кубок, наполненный золотыми монетами. При Александре Ⅱ оформили даже документ "Церемониал при вскрытии реки Невы ото льда и открытии по оной судоходства". Церемониал соблюдался до революции.

Особенно торжественно праздновали вскрытие реки. Три выстрела из пушки Петропавловской крепости возвещали о начале действа. По чистой воде от Петропавловской крепости к Зимнему дворцу следовал караван лодок. Поначалу сам царь пересекал Неву на ботике. Затем это стал делать комендант Петропавловской крепости. На середине реки он зачерпывал кубок невской воды и преподносил его императору. Тот выпивал воду и возвращал коменданту кубок, наполненный золотыми монетами. При Александре Ⅱ оформили даже документ "Церемониал при вскрытии реки Невы ото льда и открытии по оной судоходства". Церемониал соблюдался до революции.

Самое позднее замерзание Невы было 20 января 1952 года. Самое позднее вскрытие – 12 мая 1810 года. А вообще лед по Неве идет дважды. Сначала свой, собственный, а потом приплывают льдины с Ладоги.

Замерзание Невы — тоже праздник. О становлении льда объявлял один из придворных шутов. В смешном наряде, в сопровождении свиты, с холщовым знаменем в руках, переходила процессия Неву, тем самым возвещая что лед встал. Можно санный путь налаживать. На каретах на другой берег переправляться.

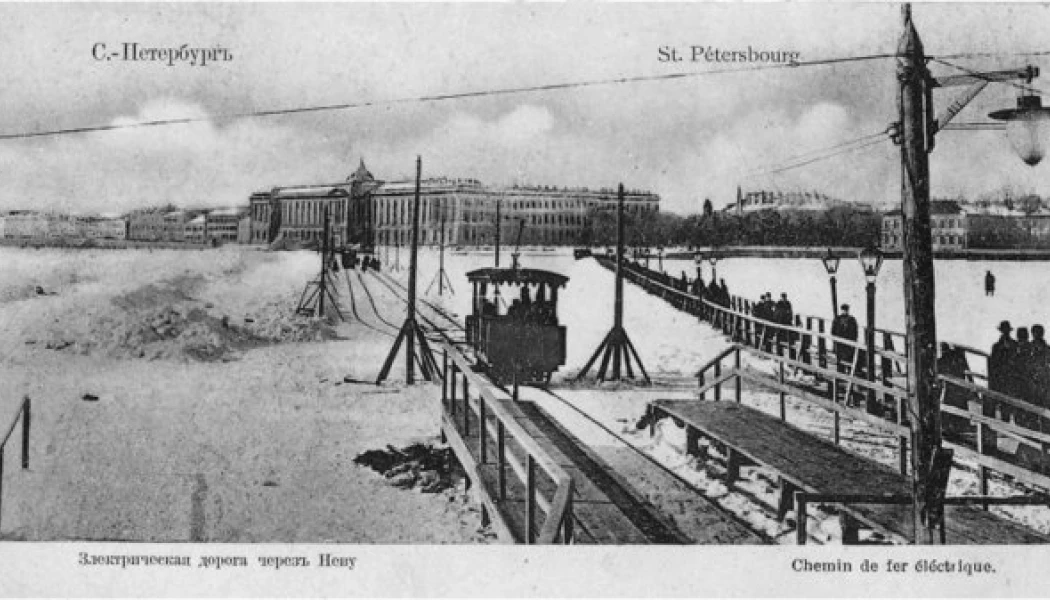

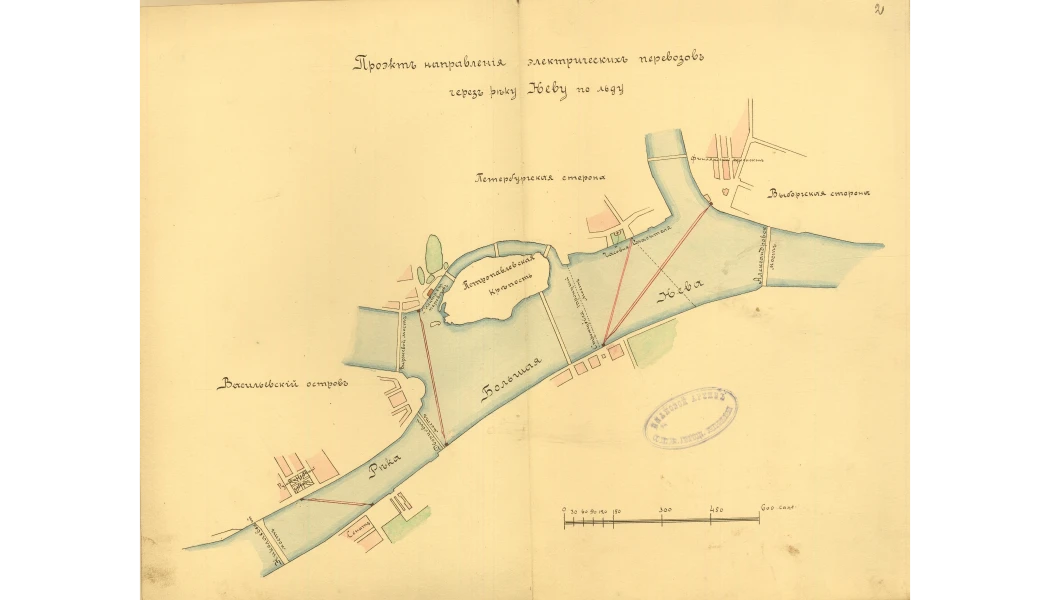

А с 1895 г. по 1910 г. по Невскому льду курсировали трамваи электрические. Были запущены три линии трамвайных путей. От Дворцовой к Мытнинской набережной, От Сенатской площади к Академии художеств, от Суворовской площади к Выборгской стороне. Столбы с контактным проводом вмораживали в реку, рельсы и шпалы укладывали по льду. Скорость движения — 20 км/час, вместимость вагона 20 человек, плата — 3 копейки с пассажира.

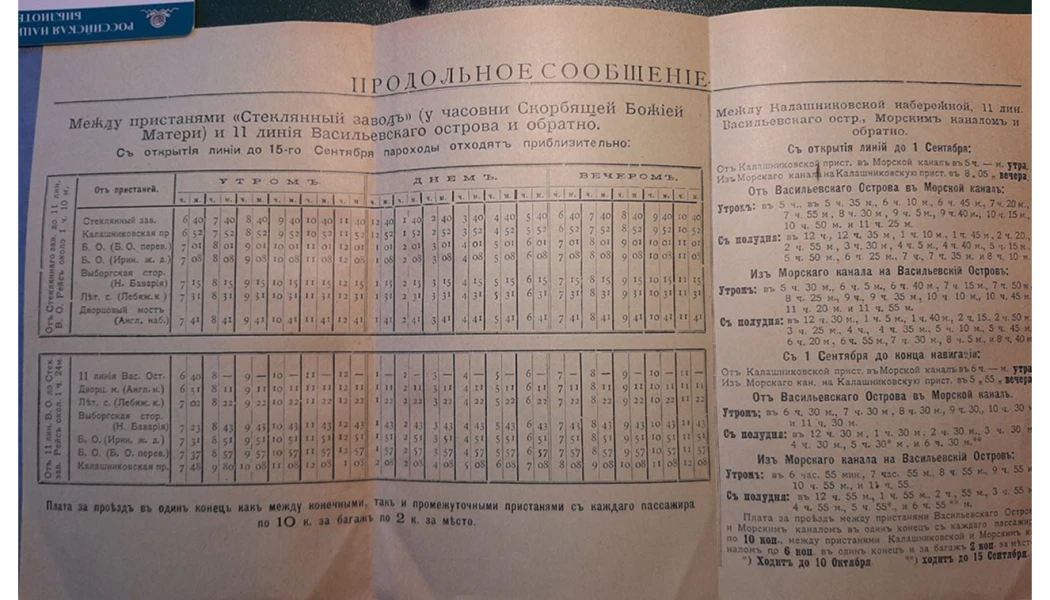

Не развлечением единым

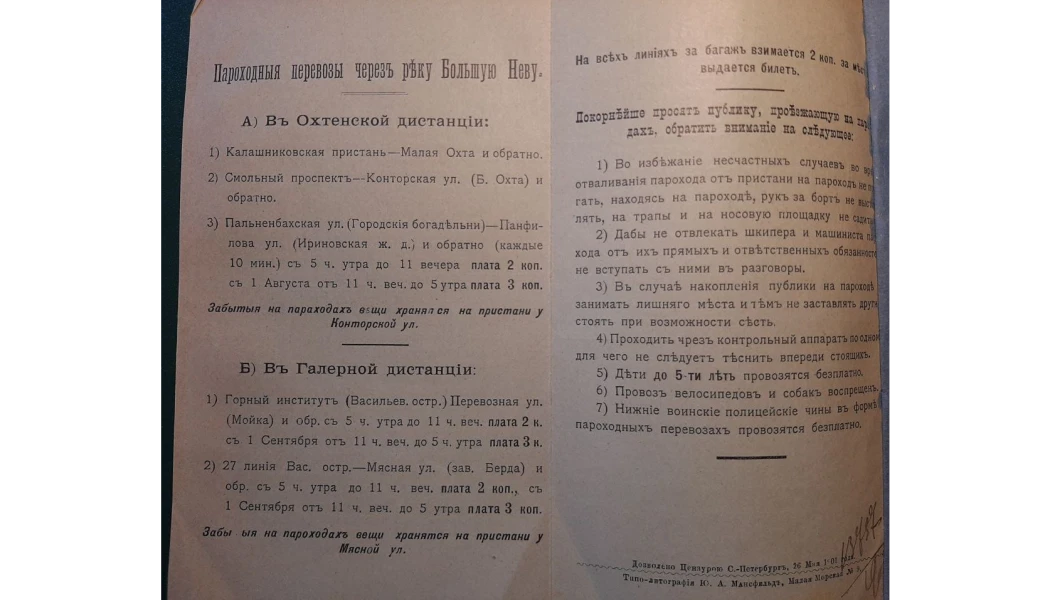

Но не только праздные ялики сновали по Неве и каналам. К концу ⅩⅠⅩ века 337 яликов были прогулочными, а 306 были заняты перевозками петербуржцев по адресам. Не только ялики таксовали на Неве. Петербург стал первым городом где появились водные трамвайчики. На них можно было перевезти сразу до сотни пассажиров. Первой организовала регулярные перевозки компания "Легкое Невское пароходство". А потом появились конкуренты. Основными были купец Щитов и "Финляндское общество легкого пароходства".

Лихачи и калоши

Финляндское пароходство строило в Выборге свои небольшие синие пароходики. Компания содержала их в чистоте и опрятности. Меры безопасности соблюдались: спасательные круги были в наличии, предупреждающие надписи "Не высовывайте руки за борт" висели где надо. Прислуга — финны, говорящие по-русски. Пароходики ходили как по Неве, так и по каналам. Ходили строго по расписанию. Но горячие финские парни гоняли быстро, лихачили, и нередко устраивали аварии.

Компания Щитова часто скупала уже состарившиеся суда, перекрашивала в зеленый цвет, чуть-чуть ремонтировала и пускала в рейс. Кают не было, от дождя и солнца защищали брезентовые обвесы. Щитовские суденышки ходили только по Неве. В народе их называли «калошами».

Компания Щитова часто скупала уже состарившиеся суда, перекрашивала в зеленый цвет, чуть-чуть ремонтировала и пускала в рейс. Кают не было, от дождя и солнца защищали брезентовые обвесы. Щитовские суденышки ходили только по Неве. В народе их называли «калошами».

В 1907 году, в канун Пасхи, на Неве случился свой Титаник. Нева уже несколько дней как вскрылась, но подошли льды с Ладоги. Щитовский пароходик «Архангельск», перевозивший пассажиров от Смольного на Малую Охту, столкнулся с такой льдиной. Судно перевернулось и затонуло. Погибло 39 человек (по другим данным — 69). Якова Щитова приговорили к году тюрьмы и выплате семьям погибшим компенсации. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мост в этой части города нужен был еще вчера. Его еще Николай Ⅰ в Генплан города внес. Но строительству все время что-то мешало. А точнее кто-то. Лодочники. Не хотелось им терять барыши. После аварии Николай Ⅱ выпустил резолюцию: «Не затягивать строительство моста». И вуаля, осенью 1911 года Большеохтинский мост уже открыли.

Вдоль и поперек

Проезд по Неве был недешев — 20 копеек серебром. Для примера: 1 килограмм кофе стоил 80 копеек.

Маршруты были поперечными и продольными. Поперечные — с одного берега на другой. Например, от Зимнего дворца до Зоологического музея, от «Медного всадника» к Румянцевскому саду. Продольный маршрут — вдоль реки (канала).

Например, от Васильевского острова до Финляндского вокзала, от Летнего сада на Елагиноостровскую стрелку. Любителей дальних поездок довозили до Шлиссельбурга, Кронштадта, Лисьего Носа, Валаама и даже Петрозаводска. До Кронштадта пароходик шел два часа, и публика коротала время в буфете за холодными закусками или горячим обедом. Капитаны-рулевые набирались из бывших флотских. Нужен был богатый опыт, чтоб лавировать между всеми судами, баржами, буксирами и плотами, что шли вверх и вниз по Неве. Перевозка работала с 7 утра до 10 вечера.

Маршруты были поперечными и продольными. Поперечные — с одного берега на другой. Например, от Зимнего дворца до Зоологического музея, от «Медного всадника» к Румянцевскому саду. Продольный маршрут — вдоль реки (канала).

Например, от Васильевского острова до Финляндского вокзала, от Летнего сада на Елагиноостровскую стрелку. Любителей дальних поездок довозили до Шлиссельбурга, Кронштадта, Лисьего Носа, Валаама и даже Петрозаводска. До Кронштадта пароходик шел два часа, и публика коротала время в буфете за холодными закусками или горячим обедом. Капитаны-рулевые набирались из бывших флотских. Нужен был богатый опыт, чтоб лавировать между всеми судами, баржами, буксирами и плотами, что шли вверх и вниз по Неве. Перевозка работала с 7 утра до 10 вечера.

«Фофан» вне конкуренции

Новые пароходные компании хотя и потеснили яличников, но последние позиций своих не сдавали и перевозки продолжали. Они брали пассажиров в тех местах, где не было пристаней для трамвайчиков. Или по ночам, когда компании не работали. Речная полиция следила только за тем, чтоб «игра на гармонях в лодках не происходила». В начале ⅩⅩ века популярны стали лодки под названием – фофан. У них хорошая маневренность, остойчивость, они просты в управлении. Эти лодки использовало и Российское общество спасения на водах, и рыбаки, и любители речных прогулок. Лодки типа «фофан» популярны до сих пор.

Версий происхождения названия "фофан" несколько. Выбирайте на свой вкус:

-

от ненецкого слова "фофа", что означает "лодка";

-

лодка так проста в управлении, что каждый фофан, т.е. дурак, сможет ею управлять;

-

по имени инженера А.П.Фан-дер-Флита. В Галерной гавани была «Яхтенная верфь А. П. Фан-дер-Флита». На ней строили спроектированные этим инженером спасательные боты и лодки, парусные и моторные яхты, мелкосидящие суда разного типа, а также буеры для катания на льду.

Пётр, смотри, мы справились

После 1917 года все речные перевозки, катания прекратились. И надолго. Только в 1960-х до пригородов стали курсировать «Метеоры» и «Ракеты». В 1974 году специально для экскурсий по рекам и каналам Ленинграда стали выпускать однопалубные теплоходы типа «Фонтанка». Водные прогулки возобновились.

Сейчас всё, или почти всё, как мечтал Петр. Пассажирские, грузовые, военные суда идут по Неве с ранней весны и до поздней осени. И даже зимой река остается судоходной благодаря ледоколам.

Сейчас граждан уже не надо принудительно заставлять кататься. Петербург – один из самых популярных туристических городов мира, и водные прогулки играют в этом огромную роль. В 2024 году 3,8 млн. пассажиров прокатились по рекам и каналам Северной Венеции. В 2025г. планируется более 4 млн.

Экскурсионные катера показывают город с иного, непривычного пешеходам, ракурса. С воды Петербург совсем другой. Такой, каким его задумал Пётр. С тротуара не увидишь, не оценишь той красоты которая открывается с борта катера, лодки, яхты. Невский, несомненно, прекрасен, однако даже он теряет свой блеск в сравнении с очарованием Фонтанки, изяществом Мойки или уютной миниатюрностью Зимней канавки. А что уж говорить о мостах? Побывать в Петербурге и не проплыть под ними – настоящий грех! Вот, например, Синий мост, протянувшийся почти на 100 метров. Когда перебегаешь его на зеленый свет светофора, даже не замечаешь, что это мост. Но стоит проплыть под ним, и в какой-то момент становится даже жутковато. Уж не портал ли это в прошлое? А вот Яхтенный мост – это уже портал в будущее. Слева, словно инопланетная тарелка, светится неоном Газпром Арена, а прямо по курсу – то ли гигантский парусник, то ли взмывающая в небо ракета Лахта-центра. Это нужно увидеть своими глазами.

Можно арендовать лодку и провести время на воде всей семьёй. Правда, иногда это заканчивается тем, что папа гребёт, мама ругается, а дети кричат: «Мы уже два часа крутимся вокруг этого моста!» Поэтому лучше отправиться в водный вояж с проверенной и надежной компанией. Тем более, что правила дорожного движения на воде знает далеко не каждый. А они непростые и с каждым годом все усложняются. Пусть этим занимаются специально обученные люди. А мы будем наслаждаться прогулками по воде, ведь это один из лучших способов почувствовать дух Петербурга!

Сейчас всё, или почти всё, как мечтал Петр. Пассажирские, грузовые, военные суда идут по Неве с ранней весны и до поздней осени. И даже зимой река остается судоходной благодаря ледоколам.

Сейчас граждан уже не надо принудительно заставлять кататься. Петербург – один из самых популярных туристических городов мира, и водные прогулки играют в этом огромную роль. В 2024 году 3,8 млн. пассажиров прокатились по рекам и каналам Северной Венеции. В 2025г. планируется более 4 млн.

Экскурсионные катера показывают город с иного, непривычного пешеходам, ракурса. С воды Петербург совсем другой. Такой, каким его задумал Пётр. С тротуара не увидишь, не оценишь той красоты которая открывается с борта катера, лодки, яхты. Невский, несомненно, прекрасен, однако даже он теряет свой блеск в сравнении с очарованием Фонтанки, изяществом Мойки или уютной миниатюрностью Зимней канавки. А что уж говорить о мостах? Побывать в Петербурге и не проплыть под ними – настоящий грех! Вот, например, Синий мост, протянувшийся почти на 100 метров. Когда перебегаешь его на зеленый свет светофора, даже не замечаешь, что это мост. Но стоит проплыть под ним, и в какой-то момент становится даже жутковато. Уж не портал ли это в прошлое? А вот Яхтенный мост – это уже портал в будущее. Слева, словно инопланетная тарелка, светится неоном Газпром Арена, а прямо по курсу – то ли гигантский парусник, то ли взмывающая в небо ракета Лахта-центра. Это нужно увидеть своими глазами.

Можно арендовать лодку и провести время на воде всей семьёй. Правда, иногда это заканчивается тем, что папа гребёт, мама ругается, а дети кричат: «Мы уже два часа крутимся вокруг этого моста!» Поэтому лучше отправиться в водный вояж с проверенной и надежной компанией. Тем более, что правила дорожного движения на воде знает далеко не каждый. А они непростые и с каждым годом все усложняются. Пусть этим занимаются специально обученные люди. А мы будем наслаждаться прогулками по воде, ведь это один из лучших способов почувствовать дух Петербурга!

Вояжи в Петербурге

Откройте для себя Петербург с воды и создайте незабываемые воспоминания с бокалом любимого вина.

От часовых прогулок по каналам до масштабных путешествий в Петергоф, Кронштадт и крепость Орешек — у нас есть вояжи на любой вкус с возможностью доставки вина и закусок на борт. Подробнее

От часовых прогулок по каналам до масштабных путешествий в Петергоф, Кронштадт и крепость Орешек — у нас есть вояжи на любой вкус с возможностью доставки вина и закусок на борт. Подробнее

Тамара Захарова

- автор статьи

Влюблена в Петербург. В его белые ночи и дожди, кафе и книжные лавки, Дворцовую площадь и Лахта-центр. В его прошлое и настоящее. Люблю каждый день узнавать о городе что-то новое и делиться этим со всеми.